23区における地価変化と地域特性の関係 (1/3)

23区における地価の変化(2007~17年)

戸建て住宅エリア - 下落

マンション向けエリア - 上昇

以下の図は、東京都23区内を対象にして、リーマンショックの1年前である2007年から2017年の10年間での、地価公示、基準地価格の変化率の状況を、①戸建て住宅エリア、②マンション向けエリア、に分け示しているものです。

① 戸建て住宅エリア(2007~2017年の地価変化率)

A4ver2-1024x724.jpeg?resize=750%2C530&ssl=1)

② マンション向けエリア(2007~2017年の地価変化率)

A4ver2-1024x724.jpeg?resize=750%2C530&ssl=1)

地価変化率: 戸建て < 0% < マンション

この①、②の図でわかるように、戸建て住宅エリアでは、地価が6%以上の減となっているところが23区内での周辺区を中心に多くなっており、10%以上の減となっているところもかなりあります。それに対し、マンション向けエリアでは、価格が6%以上の減となっているところはあまりなく、むしろ都心部や複数路線が利用出来る拠点的駅(例:北千住、月島、自由ヶ丘)周辺などにおいては10%以上の増となっているところも多く見られます。

都心に近い場所や便利なエリアでの居住ニーズの高まりを反映

これは、近年における都心居住のトレンドが、そのまま反映されているものと捉えられます。都心に近い場所や便利なエリアでの居住ニーズが高まるなかで、例えば緑の多さや落ち着いた環境といった側面より、アクセスの良さや利便性などを求めるニーズを持つ人達が増えていることの表れではないかと考えられます。

「戸建て住宅エリア」、「マンション向けエリア」とは

戸建て住宅エリア: 容積率100~200%、制限がきつい

なお、ここで言う戸建て住宅エリアとは、都市計画における容積率が200%以下のエリアのことを指しています。こうしたエリアでは、容積率は100%、150%、200%のいずれかでの指定で(ごく一部80%の指定もあり)、北側斜線や絶対高さの制限、また日影規制も厳しいところが多く、戸建て住宅かあるいはせいぜい中層マンション程度までしか建てられないところがほとんどです(若干例外もありますが)。

マンション向けエリア: 容積率300~400%、制限は緩やか

一方、マンション向けエリアとは、容積率が300%か400%のいずれかで指定されているエリアのことを指しており、こうしたエリアでは、北側斜線や絶対高さ制限また日影規制もそれほどは厳しくなっかたり、あるいは全く制限がないところも結構あり、中層あるいは高層マンション等の立地も可能な場所となっています。

業務商業エリア: 容積率500%~

更にそれ以上である、容積率500%以上で指定されているエリアは、商業地域の用途地域であり、都心部や駅のすぐ近くであったり、幹線道路沿いのところなど、商業ビルや業務ビル等の割合が多いエリアとなっています。

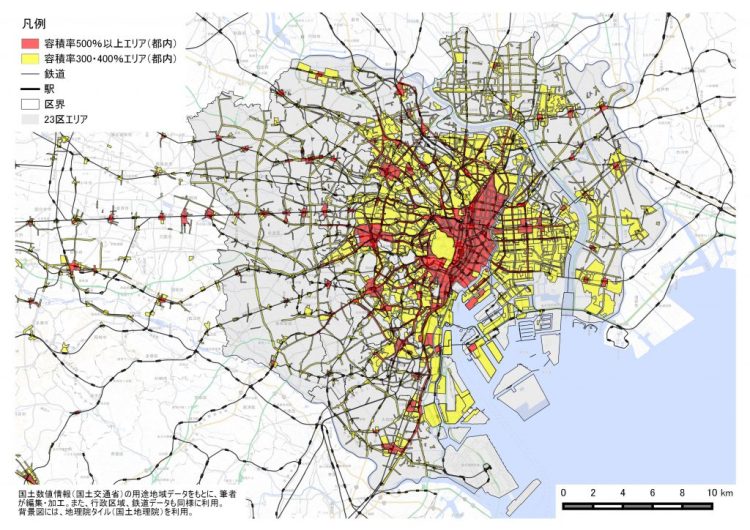

以下の図③に、23区内における容積率300%なし400%のエリア、即ちここで言う「マンション向けエリア」と、容積率500%以上のエリア(商業ビルや業務ビル等が多いエリア)を示しています。なおこれら以外の範囲が容積率200%以下であるエリア、即ち「戸建て住宅エリア」となります。

③ 容積率300%ないし400%のエリア、容積率500%以上のエリア

地価変化率: 戸建て < 0% < マンション < 業務商業

参考として、容積率500%以上のエリアにおける、2007年と2017年の10年の間における、地価公示、基準地価格の変化率の状況を、以下の図④に示しています。ほとんどの地点で地価が上昇しており、またその上昇率も10%以上のところが相当の割合を占め、かなり高くなっていることがわかります。

④ 業務商業系エリア(2007~2017年の地価変化率)

A4ver2-1024x724.jpeg?resize=750%2C530&ssl=1)

重ね合わせるとよくわかる

なお、①戸建て住宅エリア、②マンション向けエリアを、以下の図⑤のように重ね合せて見ると、地価変化率の違いがよくわかります。同じ地区内においても、マンション向けエリアは値上がりしているのに、戸建て住宅エリアは値下がりしているないしは横ばいといったところが結構見受けられます。

⑤ 戸建て住宅エリア+マンション向けエリア(2007~2017年の地価変化率)

A4ver2-1024x724.jpeg?resize=750%2C530&ssl=1)

世田谷区あたりでは?

また以下の図⑥は、図⑤における世田谷区を中心としたあたりをクローズアップさせたものです。この図でわかるように、マンション向けエリアでの地価は、6%あるいは10%以上増加しているところが多いのに対し、戸建て住宅エリアは全般的に下落しているところが多く、駅から離れたところなど10%以上減少しているところも結構見受けられます。

⑥ 戸建て住宅エリア+マンション向けエリア(2007~2017年の地価変化率)クローズアップ

詳細A4ver2-1024x724.jpeg?resize=750%2C530&ssl=1)

(「23区における地価変化と地域特性の関係(2/3)」に続く)